日々多くの「問い合わせ対応」に追われていると、似たような質問への回答や、担当者間の回答品質のバラつき、新しい担当者への教育などに課題を感じることはないでしょうか。

これらの課題を解決する手段として、AIを活用した「ナレッジベース(知識のデータベース)化」があります。

本記事では、GoogleのAIツール「NotebookLM」を活用し、専門知識がなくても「問い合わせ対応」を効率化する具体的な方法を解説します。

なお、NotebookLMの基本的な説明や使い方については、以下の記事で詳しく解説しています。基本的な操作に不安がある方は、まずこちらをご覧ください。

NotebookLMは、アップロードした資料を基にAIが要約や質疑応答を生成するツールであり、情報源が明確で機密性も高く、多様なファイル形式に対応し、業務効率化に貢献します。特に有料版では、チームでの情報共有や高度な管理機能が強化され、組織全体の業務効率を向上させることが可能です。 ...

目次

AIに学習させる「ソース(資料)」を準備する

NotebookLMの活用で最も重要なのが、AIの「教科書」となる資料(ソース)の準備です。AIは、ここで読み込ませた情報だけを根拠に回答を生成します。

NotebookLMには、GoogleスプレッドシートやExcelのファイル(.xlsx, .csv)をそのままアップロードすることはできません。(2025年11月現在)

その代わり、以下の形式のファイルやデータを読み込ませることで、強力なナレッジベースを構築できます。

読み込み可能な主な資料形式と活用例

| ファイル形式 | 資料の例 | ポイント |

|---|---|---|

| PDFファイル(.pdf) | ・製品マニュアル ・サービス仕様書 ・料金表 ・利用規約 ・公式ドキュメント | 社内にある既存の資料をそのまま活用可能。 |

| テキストファイル(.txt) | ・過去の対応履歴 ・よくある質問 ・FAQ集 | スプレッドシートのデータをソースに使用する場合、内容をコピーしテキストとして貼り付けることで、NotebookLMのソースとして活用可能。 |

| Googleドキュメント | ・チーム内で随時更新する対応手順書 ・リアルタイムで更新が必要なFAQリスト | Googleドライブと連携して読み込ませる。元のドキュメントを更新しても、NotebookLM側で簡単に同期できるのが強み。 |

| 音声ファイル (.mp3, .m4a 等) | ・過去のサポートコールの録音データ ・社内研修の音声 | 音声を自動でテキスト化し、その内容をソースとして学習。録音データから「お客様がよく使う言葉」や「つまずきやすいポイント」の分析が可能。 |

「情報が古いマニュアル」や「間違った情報が混じったFAQテキスト」を読み込ませると、AIも間違った回答を生成してしまいます。

まずは、「正確」で「最新」の「信頼できる資料」だけを準備することが成功の鍵です。

NotebookLMに資料を読み込ませる

準備した資料を、NotebookLMにアップロードします。

NotebookLMの画面を開き、「ソースの追加」から該当するファイル形式(例:「PDFをアップロード」「Googleドライブから」)を選択してアップロードします。

「製品マニュアル」と「FAQリスト」のように、複数の異なる資料を一つのノートブックに読み込ませることも可能です。

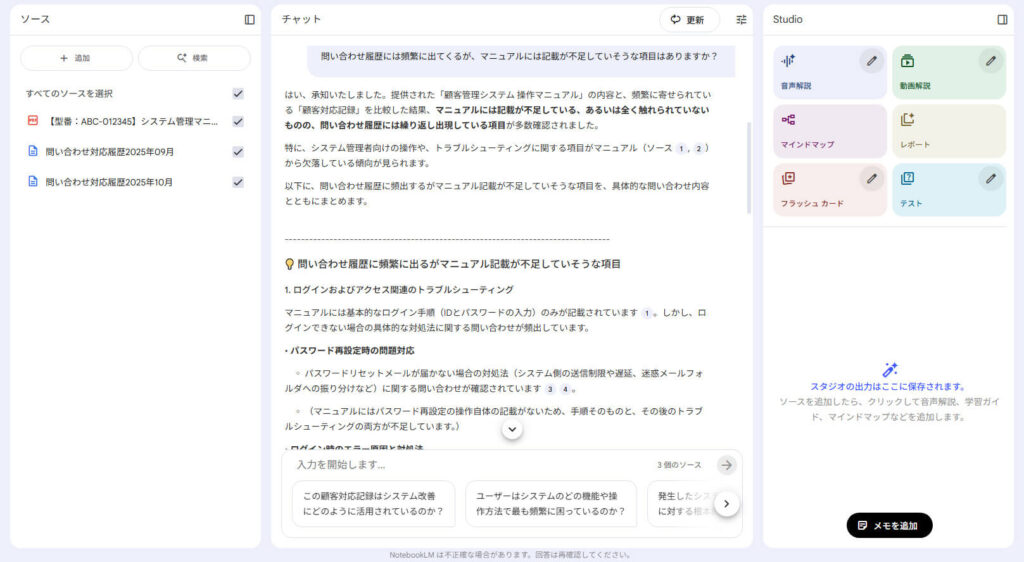

問い合わせ傾向の「分析」

資料を読み込ませると、NotebookLMはその内容に特化した「分析アシスタント」になります。チャット欄から、読み込ませた資料に関する質問をしてみましょう。

これにより、過去のデータに埋もれていた「傾向」や「課題」を発見できます。

分析を指示するプロンプト例

- 傾向の要約

「読み込んだFAQの中で、最も問い合わせが多いトピックのトップ5を教えてください。」

「最近3か月の問い合わせ内容を分析し、急増しているトピックは何ですか?」 - 特定のトピックの深掘り

「”料金プランの変更”に関する質問について、どのような傾向がありますか?要約してください。」

「”データ移行エラー”に関する質問をまとめ、共通の原因や対応方法をリストアップしてください。」 - 情報の抽出・整理

「FAQと問い合わせ履歴から、”製品Aの設定方法”に関するすべての手順や注意点をリスト化してください。」

「”製品B”のトラブルシューティングに関する情報を、マニュアルとFAQの両方からすべてリストアップしてください。」 - 比較表の作成

「ソースに基づき、”プランA”と”プランB”の機能の違いを比較する表を作成してください。」

「過去の問い合わせを参考に、旧製品と新製品の操作手順の違いを比較表にしてください。」 - マニュアル改善のヒント

「問い合わせ履歴には頻繁に出てくるが、マニュアルには記載が不足していそうな項目はありますか?」

「新入社員から寄せられた質問に基づき、マニュアルの改善ポイントを優先度順に整理してください。」

これらの分析結果は、FAQページの見直しや、マニュアルの改訂、製品自体の改善といった次のアクションに繋げることができます。

問い合わせへの「回答文生成」

日々の業務で最も時間を要するのが「お客様への回答文の作成」です。ここでは、NotebookLMに実際の問い合わせを入力し、回答の“たたき台”を生成する活用例を紹介します。

例1:基本的な問い合わせ(情報の検索)

お客様からのお問い合わせ

御社のクラウド請求管理システムを利用しています。

請求書のPDFをメール添付で自動送信する設定はありますか?

マニュアルを見ても見つからなかったので教えてください。

NotebookLMへの指示(プロンプト例)

正確な情報に基づいた丁寧な回答文の下書きを作成してください。

回答はメール返信の形式で、「お問い合わせありがとうございます」から始めてください。

【プロンプトのポイント】

- 参照する情報を明示

・「製品マニュアル」「FAQ」を必ず参照するよう指示。 - 出力形式の指定

・メール返信形式で作成するように指定。

・「お問い合わせありがとうございます」など、定型文で始めることを指示。 - 正確性の強調

・マニュアルに基づいた正確な情報を回答させる。

生成される回答例

現在のクラウド請求管理システムでは、請求書PDFをメールに自動添付して送信する機能はございません。

ただし、管理画面の「送信設定」から、PDFをダウンロードした上で一括送信できる機能をご利用いただけます。

詳細な操作手順はマニュアルの「第5章 請求書送信設定」をご参照ください。

例2:手順の説明(トラブルシューティング)

お客様からの問い合わせ

昨日までは問題なく使えていたのですが、原因が分からず困っています。

NotebookLMへの指示(プロンプト例)

ログインできない場合の対応手順を、原因別に箇条書きで整理してください。

文章はサポート担当者がそのまま返信に利用できるように整えてください。

【プロンプトのポイント】

- 手順の整理

・原因別に箇条書きで整理する指示。 - 利用シーンを意識

・「サポート担当者がそのまま返信できる形」に整えるよう指定。 - 参照情報の指定

・マニュアルや手順書を参照させ、正しい手順に基づいた内容にする。

生成される回答例

「認証に失敗しました」と表示される場合、以下の原因が考えられます。

1. パスワードが変更済みの可能性があります。ログイン画面下部の「パスワードをお忘れですか?」から再設定をお試しください。

2. 登録メールアドレスに誤りがある場合、再発行メールが届きません。別のメールアドレスで登録されていないかご確認ください。

3. 管理者がアカウントを一時停止している場合も同様の表示となります。社内のシステム管理者様へご確認をお願いいたします。

それでも解決しない場合は、発生日時とブラウザ名をお知らせください。

例3:複雑・曖昧な問い合わせ(ヒアリング項目の作成)

お客様からの問い合わせ

操作自体はいつもと同じ手順のはずですが、商品データが反映されないことがあります。

原因や対応方法を教えていただけますか?

NotebookLMへの指示(プロンプト例)

読み込ませたマニュアルおよび過去のFAQをもとに、

想定される原因候補と、お客様に確認すべきヒアリング項目をリストアップしてください。

回答は「想定される原因」「確認すべき事項」の2区分で整理してください。

【プロンプトのポイント】

- 情報不足を前提に分析

・「想定される原因」をマニュアル・過去FAQからリスト化させる。 - 追加ヒアリングを指示

・お客様に確認すべき項目を整理し、質問リストとして生成。 - 出力形式の区分指定

・「想定される原因」「確認すべき事項」の2区分で整理。

生成される回答例

・通信環境が不安定な状態で更新処理が行われた

・同一商品のデータを複数の端末で同時に更新している

・スプレッドシート連携設定の認証トークンが失効している

【確認すべき事項】

1. エラーが発生するのは特定の商品や操作に限られますか?

2. どのブラウザ・端末で操作されていますか?

3. 共有設定された他のユーザーが同時に操作していませんか?

4. スプレッドシート連携を利用している場合、その設定は最近更新されましたか?

プロンプト生成のポイントをまとめると以下の通りです。

- 参照する情報源の明示

・FAQ、マニュアル、過去問い合わせなど、信頼できる情報から生成するよう指定。 - 出力形式の指定

・メール返信、箇条書き、区分整理など、利用シーンに応じてフォーマットを明示。 - 対応目的に合わせた指示

・基本回答、手順整理、原因分析+ヒアリングなど、問い合わせの性質に応じて指示内容を変える。 - 正確性・効率性の強調

・サポート担当者がそのまま使える形で、かつ誤解のない情報にするよう誘導。

このように、NotebookLMに単に「回答」を作らせるだけでなく、「原因分析の材料」や「質問リスト」を作らせることで、サポート担当者が効率よく正確な対応を行えるようになります。

「回答品質の標準化」と「作業時間の削減」を両立させるためには、この“人の最終チェック”が不可欠です。

Googleフォームからデータ収集

さらに一歩進んだ活用法として、Googleフォームと組み合わせる運用をご紹介します。

Googleフォームを問い合わせ窓口として利用すると、回答は自動的に「Googleスプレッドシート」に蓄積されていきます。

前述の通り、このスプレッドシート・ファイルをNotebookLMに直接アップロードすることはできません。

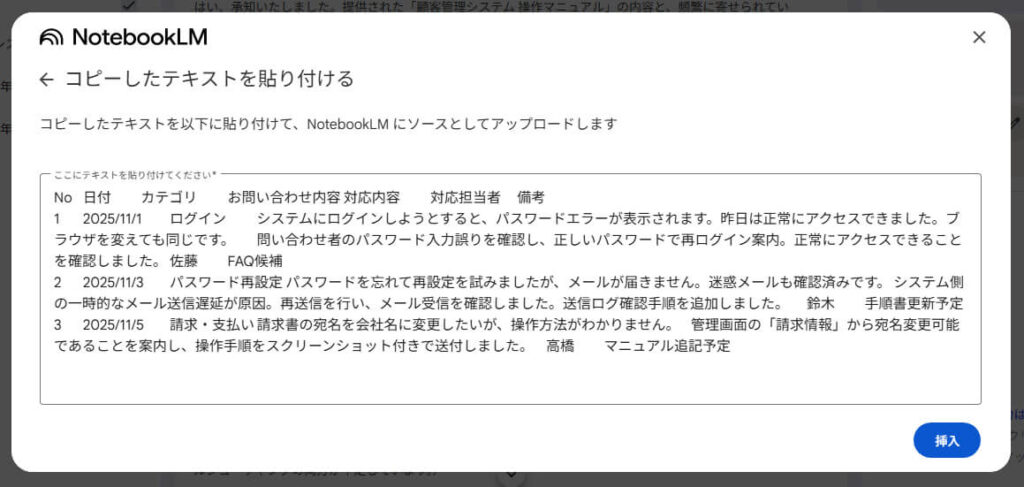

しかし、「コピー&ペースト」機能を使うことで、最新の問い合わせデータを学習させることが可能です。

GoogleフォームのデータをNotebookLMのソースに追加

- お客様が「Googleフォーム」から問い合わせを入力。

- 問い合わせ内容は、自動で「Googleスプレッドシート」に蓄積される。

- 週に1回など、定期的にスプレッドシートを確認。

- 新しく追加された問い合わせデータの行を選択してコピー。

- NotebookLMのノートブックを開き、「ソースの追加」から「コピーしたテキスト」を選択。

- 開いた入力欄に、先ほどコピーしたデータを貼り付け(Ctrl+V)てソースとして追加します。

これにより、NotebookLMは「最新のお客様の声」を学習できます。

この状態で「分析」を行えば、よりリアルタイムな問い合わせ傾向を掴むことができます。

Googleフォームを利用した問い合わせの記録については、以下の記事をご覧ください。

Googleフォームで予約・問い合わせ受付を自動化!設定は簡単3ステップ。スプレッドシート連携で顧客管理、カレンダー連携でダブルブッキング防止、自動返信メールで顧客満足度向上、AI連携で問い合わせ内容の要約・分類も可能。作業を自動化し業務効率化を図り、顧客対応を向上させましょう。...

まとめ

今回は、NotebookLMを「問い合わせ対応」に活用し、「分析」と「回答生成」を行う方法を解説しました。

- 社内のマニュアルやFAQを読み込ませるだけで「専用AI」が完成する

- 過去のデータを「分析」し、問い合わせの傾向や業務改善のヒントを得られる

- 回答文の「下書き」をAIに作成させ、業務を効率化・標準化できる

特別なシステム開発や専門知識は必要ありません。

まずは皆様の手元にある「製品マニュアル」や「問い合わせ履歴」をNotebookLMに読み込ませて、その回答精度を試してみてはいかがでしょうか。

操作や導入についてご不明な点やお困りごとのある方は、下記のお問い合わせからお気軽にご相談ください。

コメント